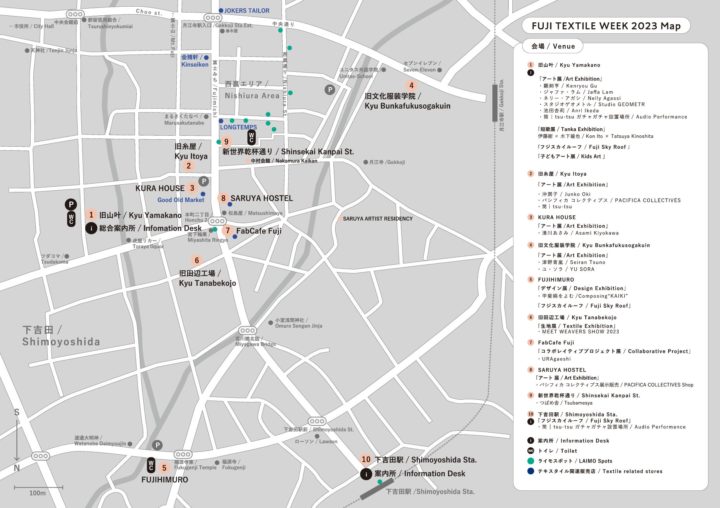

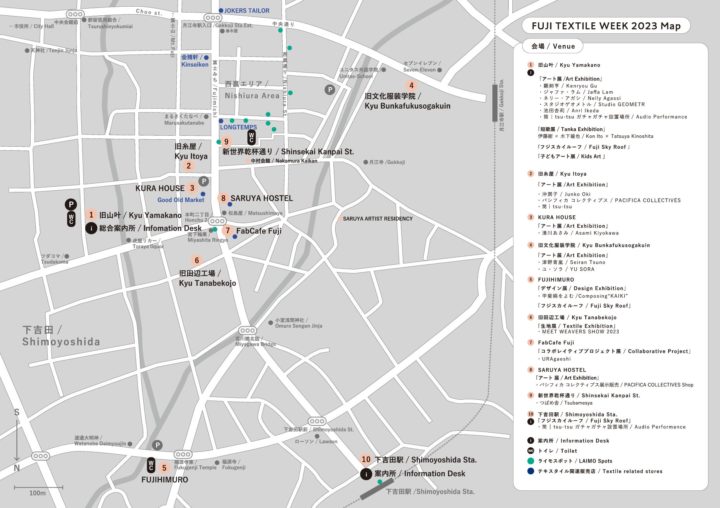

Venue

Site Detail

The Old Suruga Bank opened in 1954 after the Fujiyoshida Branch after Suruga Bank merged with Yoshida Shinkin Bank.

The building built in 1969 as Suruga Bank was used as a car dealership and insurance agency from the late 1980s, but has been vacant since the 1990s.

Fuji-Hiumuro was originally established to provide ice to Nishiura, Fujiyoshida's entertainment district, which is said to have had the largest number of bars per population in Japan. The current owner kindly took over the building and it was reborn as an art gallery by utilizing a design competition of the Tokyo University of Science Sakagyu Research Center.

Kura House. Built in the 1950s and managed by the Yoshida branch manager of the Yamanashi Chuo Bank, the house is sandwiched between a two-story and three-story storehouse. The house had been vacant for a long time, but in 2016, a newcomer rented it and used it not only as a store and gallery, but also as a venue for live performances and film screenings.

Kyu Bunkafukusogakuin opened in 1956 as the only public school among the Shinjuku Bunka Fashion College chains. Many women who became responsible for the textile production in the area graduated from this vocational school. In the 1970s, the school moved to this building, which was previously used as the supermarket "Fuji Store". The school was open until the 1980s.

Former Ito-ya Building. Before World War II, the owner Mr. Watanabe ran a kimono store on Honcho-dori. After the war, he ran a woolen yarn business in the same location. The owner's wife, Hatsumi Watanabe, not only mastered the tea ceremony as an Omotesenke Fushiryu master, but also excelled in flower arrangement and Japanese dance. Through the songs and dance of Noh, she deepened her relationship with Umewaka from the Kanze school, thus laying its foundation in Fujiyoshida culture.

Kyu Tanabekojo

The Former Tanabe Meriyasu Factory. In 1958, a manually operated knitting machine was installed in this home, marking the foundation of the business. Subsequently, clothing made with a custom-made sweater making machine was exported to the communist bloc. Around 1975, a new building was constructed, and more machines were added to accommodate mass production. Starting in 1996, it served as a subcontracting factory for Citizen Electronics. In 2019, it was used as a guesthouse with an Aikido dojo. In 2023, it will be utilized as a planning company established by a former member of the Regional Revitalization Cooperation Corps.

The Kyu Yamakano Building. In 1872, a hardware business was established in the area of Shimonomizu, which is now part of Fuji-mi 6-chome. In 1916, it was renamed the "Watanabe Kazuyoshi Store" and began dealing with weaving machines and twisting machines. It also became an agent for the power looms of Tsuda-Koma Kogyo, a silk weaving machinery manufacturer based in Kanazawa. In 1950, the business was reorganized as the "Yamakasa Shouten," and it expanded its product range to include construction materials like sasshi door and window frames as well as machine tools from FANUC and MAKINO. However, in March 2023, the business ceased its operations. The chimney of the boiler used for heating within the building, constructed around 1973, still stands as a reminder of the past.